春种一粒粟,秋收万颗子。今日是秋分,也是第二个中国农民丰收节。

资料图 :江苏扬州万亩晚稻开镰。孟德龙 摄

资料图 :江苏扬州万亩晚稻开镰。孟德龙 摄

作为中国最主要的社会群体之一,农民在不同的历史阶段, 都扮演着重要的角色。

资料图:位于祁连山下甘肃张掖小米种植专业合作社的农户正在忙碌着收割成熟的绿色有机无公害谷子。王将 摄

资料图:位于祁连山下甘肃张掖小米种植专业合作社的农户正在忙碌着收割成熟的绿色有机无公害谷子。王将 摄 中国的农民群体有多庞大? 目前,中国的乡村人口仍超过5.6亿人 这也就意味着, 每5个中国人当中, 就有2人生活在农村, 他们是中国社会不可或缺的一份子。

图为繁忙的丰收景象。 陈洋 摄

图为繁忙的丰收景象。 陈洋 摄

除了拥有庞大的数量, 中国农民还靠勤劳的双手, 创造了无数奇迹。

资料图 邓和平 摄

资料图 邓和平 摄

他们用全球7%的耕地, 养活了全世界1/5的人口。 你我桌上的每一餐饭, 都有他们的付出。

资料图:湖北宜昌“晒”丰收助力乡村振兴 周星亮 摄

资料图:湖北宜昌“晒”丰收助力乡村振兴 周星亮 摄 1949年, 中国每亩粮食产量仅69公斤, 如今这一数字提升至375公斤, 是70年前的5倍多。

资料图:8月底,新疆巴里坤哈萨克自治县大河镇麦田里收割小麦。达吾提·热夏提 摄

资料图:8月底,新疆巴里坤哈萨克自治县大河镇麦田里收割小麦。达吾提·热夏提 摄

2004年到2015年, 中国粮食产量实现“十二连增”, 此后连续稳定在1.2万亿斤以上, 中国粮食产量多年位列全球第一。 正是中国农民让中国人的饭碗, 牢牢端在了自己手上。

资料图:2018年9月21日,甘肃张掖明永镇的村民们舞起祥狮迎接首届“中国农民丰收节”。 王将 摄

资料图:2018年9月21日,甘肃张掖明永镇的村民们舞起祥狮迎接首届“中国农民丰收节”。 王将 摄

当然, 如果你对中国农民的印象, 还停留在面朝黄土背朝天, 那就错了。 他们的生活也在发生巨大变化。

资料图:2019年7月26日,广西龙胜各族自治县乐江镇地灵村侗寨举行一年一度的“百家宴”民俗活动。潘志祥 摄

资料图:2019年7月26日,广西龙胜各族自治县乐江镇地灵村侗寨举行一年一度的“百家宴”民俗活动。潘志祥 摄

过去对很多农民来说, 吃一顿白馍馍是梦寐以求的事, 如今,他们的餐桌上也有了鸡鸭鱼肉。

空中鸟瞰福建省新罗区小池镇美丽的新农村,一栋栋小洋楼错落有致地矗立在稻田周边。 王东明 摄

空中鸟瞰福建省新罗区小池镇美丽的新农村,一栋栋小洋楼错落有致地矗立在稻田周边。 王东明 摄

干净明亮的小楼房, 取代了破旧的土坯房。 平整的柏油路, 代替了简陋的土路。 农民用上了家电, 开上了自家的小汽车。

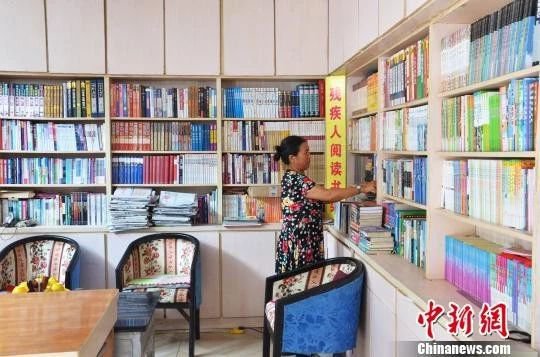

资料图:农家图书馆 叶清晖 摄

资料图:农家图书馆 叶清晖 摄

改变的不仅仅是物质生活, 如今,村里的孩子有了更明亮的教室, 老人看病就医报销也更方便, 不少村子还有了阅览室、文化馆, 农民通过互联网也能买到各地商品…… 农村与城市的生活差距正在缩小。

资料图:小型植保无人机在工作人员操控下,正在机械化作业。 孙婷婷 摄

资料图:小型植保无人机在工作人员操控下,正在机械化作业。 孙婷婷 摄

农民这个职业也在转变。 农业机械化水平日益提高, 农业科技日新月异。 卫星大数据服务农业, 人工智能选种和检测…… 新一代农民玩起高科也能得心应手。

在中国,“农民”两个字 不能再和“穷”、“土”划等号。 他们是推动经济发展的重要力量。

资料图:9月中旬,甘肃高台县黑泉镇十坝滩上1200亩辣椒喜获丰收,戈壁滩成“红色晒场”。 中新社记者 杨艳敏 摄

资料图:9月中旬,甘肃高台县黑泉镇十坝滩上1200亩辣椒喜获丰收,戈壁滩成“红色晒场”。 中新社记者 杨艳敏 摄

当然, 中国农民依然有不少期待。 他们和所有中国人一样, 希望未来的生活越来越富足, 希望家乡的环境越来越美, 希望下一代有更好的发展,

此时此刻, 他们也正在这条道路上不断前进。

资料图:农民在收割水稻,收获丰收的喜悦。 邓和平 摄

资料图:农民在收割水稻,收获丰收的喜悦。 邓和平 摄

今天,是他们的专属节日。

在这里, 由衷地向每位中国农民道一声: 节日快乐!

我有“沃土”庆丰收——写在寿光市被列为全国“中国农民丰收节”庆祝活动现场之际

春华秋实,一年辛勤耕耘,金秋时节的累累硕果,最能体现出丰收的喜悦。

一栋栋宽敞明亮的别墅、一排排高端现代的大棚、一车车运往全国的蔬菜、一张张村民幸福的笑脸……这是今日之寿光三元朱村的丰收景象。9月23日是“中国农民丰收节”,农业农村部在全国遴选了70个最具特色、最具代表性的乡村庆丰收活动,在丰收节当天通过主流媒体进行全国同步直播,三元朱村就是其中之一。

千里沃野,再迎丰收季!在寿光,丰收其实早已超越了传统的春种秋收。春、夏、秋、冬,每个季节都是丰收季。如同那一茬又一茬的绿色蔬菜,连续不断,持续不停,收获越来越多,质量越来越高。

绿色的蔬菜,是寿光发展的名片、丰收的代表,是寿光儿女数十年躬耕不辍的追求和探溯。自蔬菜的那一抹绿从三元朱村蕴开,在中央和省委、市委的坚强领导下、大力推动下,已走出寿光、带动全市、遍染全国。

五谷丰登新气象

在找到冬暖式蔬菜大棚的“金钥匙”之前,三元朱村还是一个十里八乡出了名的穷村子——全村家底只有两架破马车、十口瘦牲口和几千元存款。十几年时间弹指一挥间,伴随着冬暖式蔬菜大棚的崛起和寿光蔬菜产业的发展,当初一穷二白的村子成为了“全国小康示范村”“中国特色经济村”……从土地上刨出了一条真正的创新路、致富路。

从寒冬腊月种出顶花带刺的黄瓜,到调整农业产业结构和品种结构打造第五代高科技温室大棚,再到开发旅游资源,融农业生产、农业科技、农产品加工和旅游于一体,生态观光农业助农增收风生水起。三元朱村的变化,正是寿光市以持续增进人民群众福祉、持续提升群众获得感幸福感为目标,以蔬菜产业为龙头,厚植发展沃土,全力振兴乡村历程的缩影和见证。

蔬菜与市场,是乡村振兴“寿光模式”的起源。每天凌晨五点钟寿光农产品物流园里的忙碌就已近尾声。“本地菜农大多半夜就摘菜,凌晨两点送来,五六点钟近万吨蔬菜被送往全国20多个省份,平均的日交易额超过3000万元。”寿光地利农产品物流园负责人刘彬雨介绍,这里不仅是全国最大的蔬菜集散中心,还是价格形成中心、信息交流中心和物流配送中心。

影响着全国蔬菜价格体系的大市场,它的前身是九巷村批发市场。当时,寿光老百姓种菜园子的很多,但因为流通渠道不畅,看似丰收,却是血本无归。1984年,改革开放刚开始不久,勇为人先的寿光人站到了改革开放的最前沿。以时任寿光县委书记王伯祥为代表的一批党员干部思想解放、敢于担当、勇于作为,探索建设蔬菜交易市场,以经济规律为杠杆,打通生产与市场的流通渠道,撬开分散经营与大市场之间的矛盾,带动蔬菜生产走向商品经济大舞台,让千家万户的农民与千变万化的市场相连。

随着市场对蔬菜的需求量越来越大,寿光市又大胆开始了对冬暖式大棚的探索。1989年,三元朱村党支部书记王乐义等17名党员率先示范,实验种植反季节黄瓜取得成功,从根本上结束了我国北方“冬季不能吃上新鲜蔬菜”的历史,也开启了寿光市在我国现代农业发展道路上的领跑地位。

时至今日,寿光大地已有日光温室14.7万个、拱棚2.5万个,设施蔬菜种植面积约60万亩,年产450万吨,蔬菜总产值约110亿元,年交易蔬菜约900万吨,直接从事蔬菜生产的农户7.8万户,各类蔬菜不仅销售到全国各地,还出口日本、韩国、俄罗斯、东南亚等周边国家。寿光成为了全国最大的蔬菜集散地、“中国蔬菜之乡”。

“一个村富了不算富,全县乃至全国的农民能够过上好日子才是我们的目标。”王伯祥告诉记者,在历届寿光市委、市政府的推动下,寿光人民还把蔬菜技术、人才、标准、问题解决方案推向全国,带动全国农民增收致富。

近年来,寿光每年有8000多名农业技术人员在全国26个省区市建设农业园区或指导蔬菜生产。在江西井冈山、瑞金、信丰,陕西安塞,西藏白朗,贵州遵义等地建了大型蔬菜基地。如今,全国新建蔬菜大棚一半以上具有“寿光元素”。

从寿光这片土地出发,中国菜农的收入实现数倍、数十倍增长。

幸福美好新生活

吟一首诗,看千年经典惹人恋;歌一阕词,让荡气回肠咏流传。秋日的清爽,让洛城街道韩家牟城村的文化氛围更高涨。一条汉字文化主题街讲述了汉字的起源与传承,一处文化广场成为村民练习毛笔字的绝佳场地,文明实践大舞台上,村民们载歌载舞,文体活动室内,下棋的专注、打乒乓球的迅猛……

自从成立了韩家牟城村新时代文明实践站,理论宣传、环境治理、爱心扶助、汉字文化传承、矛盾调解、文体活动六支服务队齐发力,沉寂已久的文化活力彻底迸发。

村支部书记韩祥国的手机里保存着许多老照片,他一边指着集大课堂、文体室、汉字传承展览馆、大舞台、文化广场等功能于一体的文明实践站,一边翻着老照片给记者看。“这里原是一处垃圾坑,多脏。我们不是不想讲文明,也不是不重视精神生活。原先穷,忙着挣钱吃饭,哪里还有条件讲文明。现在家家户户都富裕了,政府推动搞新时代文明实践站,村里就把地址选在这,首先是借东风搞环境整治,再就是告诉大家,新的生活开始了。”韩祥国说。

新的生活开始了,寿光农民的腰包越来越鼓,2018年农民人均可支配收入20627元,966亿元各项银行存款余额中,有70%来自蔬菜生产。菜乡农民开着小货车种棚卖菜,开着小轿车进城购物,人均住房面积41平方米,户均存款15万元。

新的生活开始了,寿光持续放大设施蔬菜产业的带动能力,统筹城乡间财政投入、公共服务、人才资本、管理技术等各类要素资源,引导其流向乡村、润泽乡村,进而推动乡村全面振兴,以绿色产业为亮丽底色,聚力打造环境美、田园美、村庄美、庭院美、人文美、服务美的“六美乡村”。

走马寿光,美丽乡村入眼来。番茄小镇屋舍俨然街道整齐,手绘番茄主题壁画点缀在每户居民墙上;别墅村于家尧河,亭台楼榭、流水鱼跃……在寿光,不是只有几个村子美,而是一镇一特色、一村一幅画、一路一风景。

围绕乡村宜居化,寿光全面启动了美丽乡村暨农村人居环境综合提升三年行动,设立专项奖补资金,每年选取300个左右的村进行集中整治,确保3年内该市975个村全部达到美丽乡村示范村标准。

为解决农村公共服务领域发展中的不平衡不充分问题,寿光还在公共服务均等化上深化拓展、创新提升,推动村卫生室标准化建设全覆盖,全力构建从幼儿园到全日制大学的全学段教育体系,推广“日间照料中心+镇街养老服务中心+养老院”多元化养老模式,探索建立紧急临时救助机制,让群众享受到城乡同质的公共服务。

发挥新时代文明实践中心作用,寿光深入实施思想铸魂、移风易俗、家风建设、文化惠民工程,夯实民生服务“最后一公里”,让新时代文明实践在这里“落地生根”。

砥砺奋进新时代

丰收了,节日承载的美好期许和重托的背后,是深入实施乡村振兴战略的决心和行动。

从寒冬腊月种出顶花带刺的黄瓜,到寿光“菜篮子”挎遍大江南北;从冬暖式蔬菜大棚掀起绿色革命,到打造成“蔬菜生产联合国”……寿光以创新提升“寿光模式”为动力源泉,坚持“全域打造、统筹推进、融合发展”,以蔬菜产业转型升级为突破,全力推进生产标准化、蔬菜品牌化、农业园区化、乡村宜居化、农民职业化、公共服务均等化“六化”发展。

占地2.3万亩的18个现代化农业园区全部配套物联网、水肥一体化等智能化装备,按照绿色、有机、欧盟GAP标准生产。全面开展“寿光蔬菜”区域公用品牌整体策划,寿光蔬菜北京专营店投入运营,集中打造高品质蔬菜单体品牌,全产业链重塑寿光蔬菜品牌。寿光已成为2022年北京冬奥会蔬菜直供基地。

强力攻坚全国农村一二三产业融合发展先导区、水上王城田园综合体等总投资620亿元的58个乡村振兴项目,省部共建的全国蔬菜质量标准中心高点运行,成立了由4名院士领衔的蔬菜领域国内顶级专家团队,编制完成54项蔬菜全产业链技术规范,“寿光标准”正逐步升级为“国家标准”。

聚力打造“中国蔬菜种业硅谷”,全面强化与高等科研院所对接协作,农业农村部种子检验寿光分中心、中国农业科学院寿光蔬菜研发中心等高层次平台落户寿光,今年新增自主知识产权新品种5个、总数达到69个,国产蔬菜品种市场占有率由10年前的40%提高到现在的70%。

产业是乡村振兴的基石,蔬菜产业是寿光发展的根本。创新提升“寿光模式”,寿光持续放大产业优势,以园区化建设“绿色工厂”,以标准化引领蔬菜产业转型升级,同时着力擦亮“寿光品牌”,农产品生产由增产导向转向提质导向,为乡村全面振兴注入不竭动力。

在位于田柳镇的寿光市现代农业创新创业示范园区,一期建成高标准温室大棚106个和4000平方米智能温室2个,每个大棚近200米长。“现代化设备,卷帘机、放风机、水肥一体化等等,一样不落,农资超市、检测中心、蔬菜交易市场样样齐全,园区统一供应肥料、包装销售,跟原先的大棚直接不在一个时代了。”说起感受,园区技术总监陈玉涛滔滔不绝:“园区不但实现了智能化,还可以使用手机进行远程遥控,只要在手机上点一点,就可以操控大棚的卷帘、排风、补光、浇水等工作,大大节省了劳动力。”

让农村留得住人,让农业吸引人,需要农村农业的现代化,更需要农民的现代化。当许多地方还在为“未来谁来种地,如何种地”而担忧时,寿光营里镇万亩品质农业园区,去年一年回来了12位年轻人。以前在车厢厂上班的杨飞说:“近两年回乡的越来越多,不仅带着媳妇孩子回来了,还带回了老一辈不会用的农技APP和线上销售渠道。”

管理一到两个大棚,应用智能温控、智能雾化、水肥一体等物联网管理技术,劳动强度大幅降低,技术和市场都有保障,年收入稳定在十几万元。这是新时代的种棚模式,成为吸引年轻人回归的重要因素。

不仅有杨飞这样的“返乡派”新农民,在寿光还有不少学历高、理念新的“下乡派”。在古城街道,硕士研究生齐炳林开启育苗创业之路。“我们成功研发了西红柿品种‘戴安娜’,现在每株苗子能卖1.5元,成品在超市每斤30元,还供不应求。”

人才回乡,资金回流,寿光的农民已经不是一种身份,而是正在变成有奔头、有前景、有获得感的职业。

一滴水反映出太阳的光辉,一棵菜见证一个城市的兴起。从传统农业到现代农业,拥有美丽而炽热沃土的寿光儿女,在革新与坚守中持续发力,用自己的智慧与激情,凝聚起振兴乡村的磅礴力量,昂首阔步行走在乡村振兴的康庄大道上。

|