导语 今天是第45个“世界环境日”。世界环境日的意义在于提醒全世界注意地球状况和人类活动对环境的危害。今年的世界环境日主题为打击非法野生动物贸易,口号为“为生命呐喊”。中国环境日主题为“改善环境质量 推动绿色发展”,旨在动员引导社会各界着力践行人与自然和谐共生和绿色发展理念,从身边小事做起,共同履行环保责任,呵护环境质量,共建美丽家园。

2016环境日“主题标识”该主题标识将环境日的6月5日写意变形组合,形成穿浪击水、展翅高飞的巨鸟,且有"绿叶蓬勃、流水奔涌"及汉字绿色的“绿”字之形体,寓含了“绿色环保”“生态和谐”、“活力健康”、“天下壮美”的特征内涵。

2016环境日“主题海报”该主题海报一套三幅,从严格环境执法、加大环境污染治理力度、加强信息透明、广泛动员公众参与监督、倡导全社会共建绿色家园等多方面诠释“改善环境质量 推动绿色发展”的主题。

2016年世界环境日主题宣传片

世界环境日的由来20世纪60年代以来,世界范围内的环境污染与生态破坏日益严重,环境问题和环境保护逐渐为国际社会所关注。 1972年6月5日,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举行第一次人类环境会议,通过了著名的《人类环境宣言》及保护全球环境的"行动计划",提出"为了这一代和将来世世代代保护和改善环境"的口号。这是人类历史上第一次在全世界范围内研究保护人类环境的会议。出席会议的113个国家和地区的1300名代表建议将大会开幕日定为"世界环境日"。 世界环境日(World Environment Day),是联合国促进全球环境意识、提高政府对环境问题的注意并采取行动的主要媒介之一。中国从1985年6月5日开始举办纪念世界环境日的活动。自此之后,每年的6月5日全国各地都要举办纪念活动。

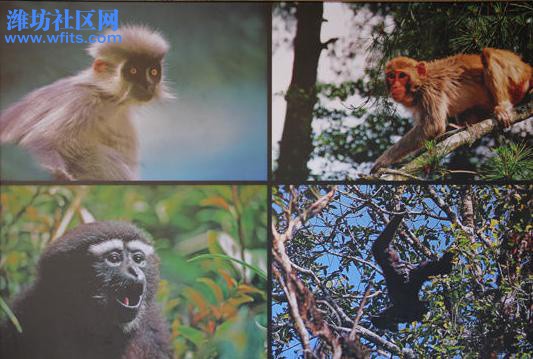

今年的世界环境日主题为打击非法野生动物贸易,口号为“为生命呐喊”。中国环境日主题为“改善环境质量 推动绿色发展”,旨在动员引导社会各界着力践行人与自然和谐共生和绿色发展理念,从身边小事做起,共同履行环保责任,呵护环境质量,共建美丽家园。

2015中国环境状况公报6月2日,环境保护部通报《2015中国环境状况公报》。公报指出,2015年,在党中央、国务院高度重视下,各地区、各部门以改善环境质量为核心,着力解决突出环境问题,全力打好环境治理攻坚战,严格环保执法监管,深化生态环保领域改革,着力推动转方式调结构,持续加大生态和农村环境保护,强化环境保护宣传教育,生态文明建设和环境保护工作取得积极进展。 全国城市空气质量总体趋好,74个重点城市PM2.5平均浓度降14.1%。水环境质量总体稳定,Ⅰ类、劣Ⅴ类水质断面同时在减少,全国423条主要河流、62座重点湖泊(水库)的967个国控地表水监测断面(点位)开展了水质监测,Ⅰ—Ⅲ类、Ⅳ—Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面分别占64.5%、26.7%、8.8%。电离辐射水平等指标均向好,因灾死亡人口历史最低。全国环境电离辐射水平处于本底涨落范围内,环境电磁辐射水平低于国家规定的相应限值。截至2015年底,全国共建立各种类型、不同级别的自然保护区2740个,总面积约为14703万公顷。其中陆地面积约14247万公顷,占全国陆地面积的14.8%。国家级自然保护区428个,面积9649万公顷。全国现有森林面积2.08亿公顷,森林覆盖率21.63%,活立木总蓄积164.33亿立方米。草原面积近4亿公顷,约占国土面积的41.7%。

世界面临的十大环境问题虽然随着世界环境日的设立,各个国家已经实施了很多法律和措施去治理和维护我们赖以生存的环境,但是我们仍然面临着很多的问题,接下来小编就带着大家来了解我们目前所面对的比较严重的一些环境问题。

一、全球气候变暖

一、全球气候变暖

二、臭氧层的耗损与破坏

二、臭氧层的耗损与破坏

三、生物多样性减少

三、生物多样性减少

四、酸雨蔓延

四、酸雨蔓延

五、森林锐减

五、森林锐减

六、土地荒漠化

六、土地荒漠化

七、大气污染

七、大气污染

八、水污染

八、水污染

九、海洋污染

九、海洋污染

十、危险性废物越境转移

十、危险性废物越境转移

我们所生产出来的废物或是生活垃圾,正在影响着我们的生活环境,污染着我们赖以生存的地球。在今后的每一天让我们从身边小事做起,共同履行环保责任,呵护环境质量,共建美丽家园。

世界环境日,保护环境在行动, 你准备好了吗?

保护环境并不是一个口号,它基于我们每个人都能做到的小事情。在“世界环境日”到来之际,我们呼吁大家传递绿色环保理念,提高环保意识,个人环保一小步,社会环保一大步!

自觉环保,从我做起 1、增强意识,自觉环保;从小事做起,从身边做起。

2、节约资源,节能减排;节约每一滴水、每一度电、每一张纸、每一粒粮食;提倡双面使用纸张,随手关闭电源,合理使用供水系统,循环使用水资源,倡导“光盘”行动,宣扬节约风尚。

3、绿色消费,环保选购;培养勤俭节约的消费观、简约环保的生活理念,抵制和反对各种形式的奢侈浪费、不合理消费;选购环保节能产品,拒绝白色垃圾。

4、重复利用,循环再生;自觉形成资源循环利用的理念,尽量一物多用,拒绝使用一次性物品;注意垃圾分类和资源回收,节约使用不可再生资源。

5、低碳环保,绿色出行;尽量选择公共交通出行。

|